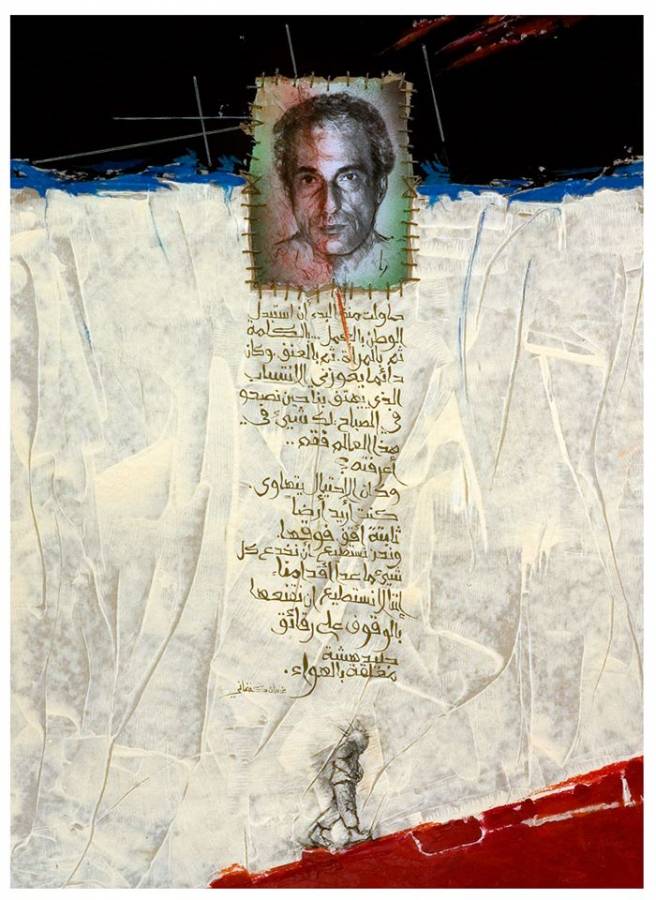

يرحل الرسّام محمد شمس الدين، باكراً، في الزمن الصعب. وإذ يُخيل إلينا أن هذا الوطن لم يعرف أزمنة سهلة، فإن ما نمر به الآن يتخطّى الموازين التي كنا نقيس على أساسها درجات الصعوبة ووقعها. يأتي خبر رحيل محمد شمس الدين كي يزيد نفوسنا كدراً، هي التي تبحث عن ومضة ضوء في ليل السياسة الحالك، والوضع الإقتصادي المتهالك، وجحيم الأوبئة. لم يكن في مقدورنا إلاّ أن نراكم في ذهننا هذه الأشياء كلّها التي حوّلت حياتنا أخيلة مبهمة، إلى أن جاء غياب محمد شمس الدين كي يكمل تلك الحلقة السوداء التي لا نرى ثقباً نتسلل منه خارج أشواكها.

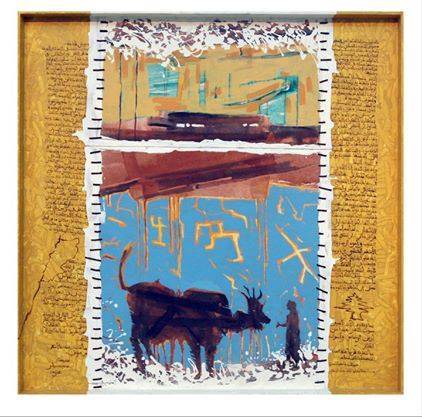

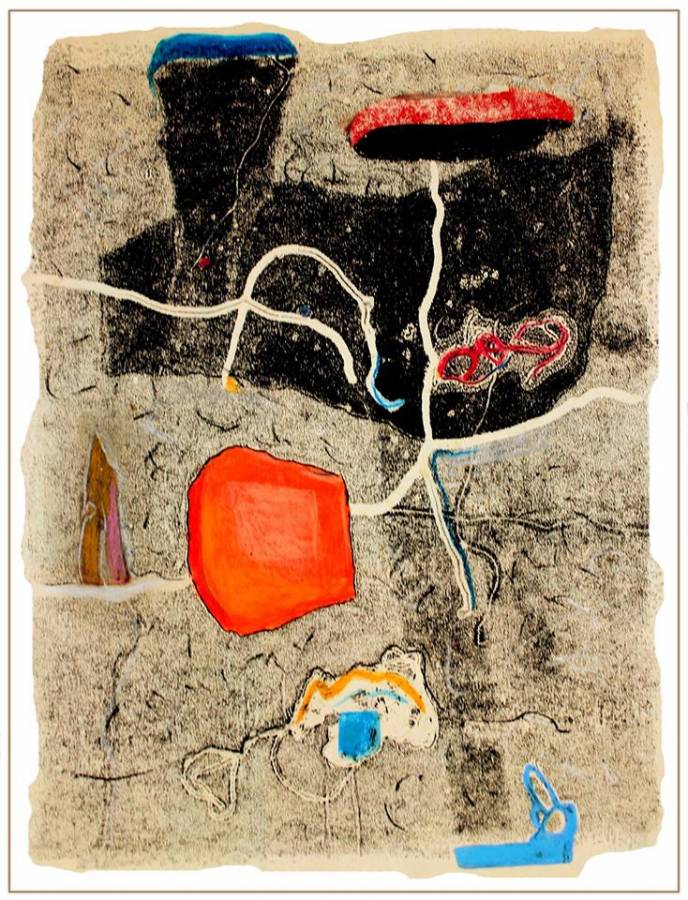

خاصيات عديدة ميّزت محمد شمس الدين عن سواه، لكونه لم يكن يلتزم قواعد مكتوبة، منصوصًا عليها في كتب "الإتيكت"، أكان في الحياة أم في الفن. "شمس"، كما كان يدعوه أصدقاؤه، كان حالة خارجة عن المألوف. الجديّة والعبثية جتمعتا في شخصه، وتصارعتا بخفة، أو بشيء من الضجيج والمزاح أحياناً، بحيث تكون الغلبة لإحداهما أو للأخرى، بحسب ما يقتضيه الظرف والمحيط.

"لم أعد قادراً على استنشاق الأوكسجين"، كتب محمد حين كان وضعه الصحي لائقاً، إلى حد ما. كانت حالة شعورية، لكنها انقلبت عطباً بيولوجياً، على ما نعتقد، وإن كان خافتاً، لكن كان ينذر بما لا يوحي الطمأنينة. "نابالم الله أقوى من الخردل... وأرق من الموت السريع". لقد خانك قلبك يا شمس. كان موتك سريعا، وخلّف لدينا الكثير من الألم.